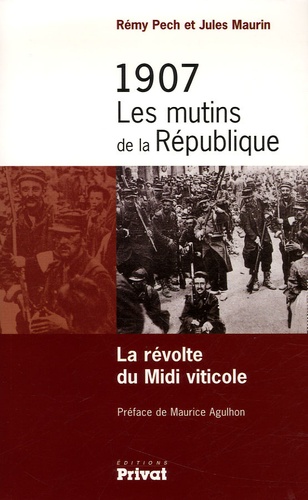

Document 2007 - Mars-juin 1907 : la révolte gronde dans le Midi viticole, de Perpignan à Nîmes. Des

comités d'action viticole se forment, des leaders surgissent, des maires démissionnent, les villes accueillent des centaines de milliers de manifestants, des émeutes éclatent, on relève des

morts. L'armée est appelée à la rescousse pour rétablir l'ordre. La région est pourtant pleinement républicaine, mais elle est poussée au désespoir par la mévente du vin. L'un des régiments, le

17e d'infanterie de Béziers, refuse de tirer sur les viticulteurs insurgés, et se mutine. C'est l'apogée d'une crise ; la France retient son souffle.

Document 2007 - Mars-juin 1907 : la révolte gronde dans le Midi viticole, de Perpignan à Nîmes. Des

comités d'action viticole se forment, des leaders surgissent, des maires démissionnent, les villes accueillent des centaines de milliers de manifestants, des émeutes éclatent, on relève des

morts. L'armée est appelée à la rescousse pour rétablir l'ordre. La région est pourtant pleinement républicaine, mais elle est poussée au désespoir par la mévente du vin. L'un des régiments, le

17e d'infanterie de Béziers, refuse de tirer sur les viticulteurs insurgés, et se mutine. C'est l'apogée d'une crise ; la France retient son souffle.

Les mutins sont envoyés en punition à Gafsa, en Tunisie et Clemenceau rétablit le calme. Mais la révolte du Midi et la mutinerie du 17e régiment sont entrées à jamais dans la mémoire collective.

Ce livre retrace le contexte et le déroulement de cette page ignorée de l'Histoire de France. Sa force tient au choix de

mettre à l'honneur la parole des mutins : plusieurs d'entre eux ont rédigé à chaud des carnets qui font entendre, parfois en occitan, la voix d'un peuple qui se saisit de son destin.

Rémy Pech, professeur d'histoire contemporaine et ancien président de l'Université du Mirail (Toulouse), est un spécialiste de la viticulture languedocienne

et des événements de 1907.

Jules Maurin, professeur émérite d'histoire contemporaine et ancien président de l'Université Paul Valéry (Montpellier), est un spécialiste de l'histoire de

la conscription et de l'armée sous la Troisième République. Ils ont contribué ensemble à la réalisation d'un téléfilm sur la révolte des vignerons.

-

La revue de presse Nicolas Offenstadt - Le Monde du 29 juin 2007

Le dossier rassemblé par Jules Maurin et Rémy Pech, qui reprennent et actualisent ici des travaux menés depuis des dizaines

d'années, comprend, après la présentation des événements, les témoignages des mutins - certains rencontrés sur leurs vieux jours par les auteurs - ainsi que différents documents sur la rébellion

et ses traces. L'ensemble est assez copieux pour inviter à des comparaisons, avec les mutineries de 1917 en particulier (peur pour les civils, rôle des rumeurs, enjeux d'organisation de

mouvements non prémédités...). Il s'inscrit enfin dans les commémorations du centenaire de la "révolte vigneronne", occasion de nombreuses publications, de cérémonies, d'expositions et de

colloques dans le Midi languedocien, qui montrent toute la vivacité de cette mémoire, entre patrimonialisation du passé, régionalisme et militantisme républicain...

-

Les courts extraits de livres : 30/03/2007

La révolte viticole à son paroxysme

Depuis l'épanouissement de l'âge d'or de la viticulture en Bas-Languedoc, au milieu du XIXe siècle, la région a misé sur la vigne, substrat de toute son économie agricole, industrielle et

commerciale, et de toute sa vie sociale.

L'affirmation de la vocation viticole de la région amène la confiance pour aujourd'hui, l'optimisme pour demain. «Lorsque le vin va, tout va dans notre pays... Nous maintiendrons à l'avenir la prospérité et la vitalité du vignoble de l'Hérault», s'exclame Coste-Floret, s'interrogeant, en 1902, sur «L'avenir de la vigne dans le Midi», optimisme justifié par la réussite de l'entière reconstitution du vignoble, au lendemain de la crise du phylloxéra qui avait secoué la région pendant près de vingt ans, dans les années 1870-1890.

Au début du XXe siècle, le vignoble est donc l'élément capital. Particulièrement étendu dans l'Hérault avec 46 % des superficies cultivables, il distance nettement tout autre type de culture. Il couvre encore près de 30 % de la superficie cultivée dans l'Aude et 14 % dans les Pyrénées-Orientales.

L'hectare de vigne est toujours estimé au prix le plus fort. Par rapport aux terres céréalières, l'hectare de vignoble coûterait ainsi 85 % plus cher dans l'Aude, 65 % dans l'Hérault, 51 % dans le Gard, 36 % dans les Pyrénées-Orientales. La vigne attire aussi les hommes qui sont sûrs de trouver du travail, ne serait-ce que comme journaliers ou domestiques, espérant peut-être acquérir quelques lopins de vigne. Venant des montagnes proches, de l'arrière-pays, voire d'Espagne ou d'Italie, ils grossissent les villages viticoles de la plaine, tels Sérignan, Coursan, Capestang, qui prennent des allures de petites villes.

Qu'ils soient d'origine languedocienne, gavach ou étrangère, tous vivent peu ou prou de et pour la vigne. En témoigne la structure professionnelle du canton de Capestang, gros bourg proche de Béziers, en 1906 : 82 % de la population vit directement de la vigne, 75 % sont des vignerons, qu'ils soient propriétaires, ouvriers ou régisseurs, et les 7 % restants sont les artisans et commerçants liés au vignoble.

Auteur : Jules Maurin | Rémy Pech

Préface : Maurice Agulhon

Date de saisie : 22/03/2007

Genre : Histoire

Éditeur : Privat, Toulouse, France

Collection : Histoire

Acheter 1907, les mutins de la République : la révolte du Midi viticole chez ces libraires indépendants en ligne :

L'Alinéa (Martigues) Dialogues (Brest) Durance (Nantes) Maison du livre (Rodez) Mollat (Bordeaux) Ombres Blanches (Toulouse) Sauramps (Montpellier) Thuard (Le Mans)

/http%3A%2F%2Fglob_radio.cheztoi.org%2Fgallery%2F83%2Fle%20roy%20ladurie.jpg) Au printemps 1907, le Midi viticole se soulève : la surproduction des années 1904-1906 a

provoqué une mévente catastrophique. Les révoltés en sont persuadés, les vins trafiqués sont responsables de leurs malheurs. Et si le coupable était le climat ? L’analyse d’Emmanuel Le Roy Ladurie.

Au printemps 1907, le Midi viticole se soulève : la surproduction des années 1904-1906 a

provoqué une mévente catastrophique. Les révoltés en sont persuadés, les vins trafiqués sont responsables de leurs malheurs. Et si le coupable était le climat ? L’analyse d’Emmanuel Le Roy Ladurie.

L’« épisode » de 1907, soit la révolte, entre mars et juin, des vignerons languedociens et roussillonnais, trouve-t-il ses origines dans la conjoncture « fin de siècle » des années immédiatement antérieures à 1900 ? Oui et non. Il est certain que la reconstruction du vignoble méridional après les dégâts causés par le phylloxéra au milieu du XIXe siècle(1) a créé les bases d’une surproduction du fait de l’élargissement des superficies plantées de ceps ; il y eut ensuite une meilleure gestion des plants. Néanmoins, le détonateur, qu’on ne doit pas confondre, comme chacun sait, avec la bombe, se situe dans la première moitié des années 1900. En 1902 et 1903, les conditions météo avaient été défavorables aux vignes, tant du centre de la France qu’au sud ; le prix de vente du « breuvage » ainsi obtenu se tenait donc assez haut, par réduction de l’offre vinique ; et cela notamment à la suite des grandes et destructives gelées européennes d’avril 1903(2). Mais 1904 développe la dialectique bien connue du bonheur et du malheur. C’est une année « nationale » plutôt sèche dans son ensemble, de mars à novembre, et fort chaude également, un vrai...

1907, le millésime de la colère

Par Emmanuel Le Roy

Ladurie

publié dans L'Histoire n° 320 - 05/2007 Acheter L'Histoire n° 320 +

/image%2F0535626%2F20201105%2Fob_776525_121486191-103977568156252-511899038425.jpg)